神奈川臨海鉄道の横浜本牧駅は,今はコンテナが主要な取扱い貨物ですが,1990年代初頭まで工業塩,穀物,車などを輸送するさまざまな貨車を見ることが出来ました.規模は小さいものの突放(とっぽう)による入換も行われており,1984年に国鉄のヤードが廃止された後では貨物列車の組成作業を観察できる貴重なスポットでした.以下は1990年早春の記録です(特記以外の写真は3.25撮影).

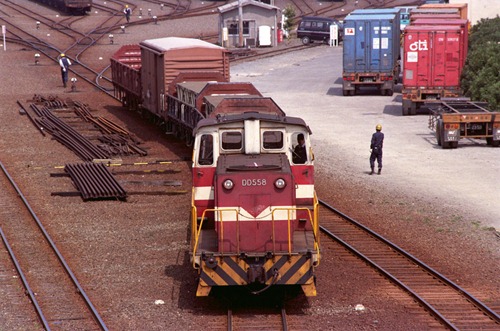

横浜本牧駅の全景.DLが貨車を引き出してきたところで,これから入換が始まります.トラ,ワムのいる中央付近は,現在は舗装されコンテナヤードとなっています.右側は,自動車(ク),穀物(ホキ)の荷扱いスペースです.左の道路には湾岸高速の高架は未だ無く,ベイブリッジがすっきりと見通せます.

今度はトラ1両を突放してトラの列につなぎます.ワムはまだポイント上を通過中ですので,かなり早いペースでポイント切換→連結器解放が行われている様子が想像できます.このため,機関士さんが煩雑に汽笛で合図をしていました.

横浜本牧駅からスイッチバックして踏切を通り国際埠頭に向かう貨物線は,工業塩を関東電化工業の渋川工場に送り届けるため,トラにシート付FRP製バケットを乗せた通称「塩トラ」が活躍する臨港線でした.踏切は警報機でなく交通信号機が用いられ,近くには通過時刻表が掲げられていました.この輸送は,関東電化工業がソーダ事業を他所に移した2005年8月まで続きましたが,現在この支線は遊休化しています.

駅の右奥側には穀物の積み込み設備があり,キリンビールの麦芽用ホキ9800や小麦用のホキ2200などが留置されていました.またこの線の内側にはク5000用の積み下ろし設備があり,日産栃木工場で生産された車が宇都宮貨物ターミナルで積み込まれ横浜港から輸出されていました.

積載線に留置されているキリンビールのホキ9800×4両です.奥の建物が積み込み設備で,天井から下がっている注ぎ口をホキの積込ハッチに合わせ,穀物を流し込みます.注ぎ口の数(8本)からして,1度に2両づつ可能だったのでしょう.

作業員さんが車の緊締装置を外しているところです.1986年に「ニッサン号」で復活したク5000でしたが1996年3月に廃止され,現在の完成車輸送はカーラック主体になっています.クの車体はいわゆるトリコロールカラーに塗装されていました.

横浜本牧駅で見られた貨車

現在の横浜本牧駅はお隣の本牧埠頭駅と共に,コンテナの取扱が営業主体となっていますが,仙台港との海上コンテナ輸送実験も中途半端に終わり,せっかくの設備が生かせない状況です.横浜港もロッテルダム港やハンブルグ港のように,埠頭先端まで線路を伸ばし,コンテナ船から直接荷役が出来るようになれば,速達性,省エネなど鉄道の特性が発揮できると思うのですが,一層の規制緩和などが必要なのでしょうか.

最近NHKのブラタモリでも紹介された有名路線で,C56が保存されていることもあり,観光路線としての多面的活用など,元気な貨物線になるよう是非とも応援したいところです.

「横浜本牧駅界隈の現況」に続く

2013年2月6日 at 03:01

いつも興味深く、懐かしい画像を楽しみに拝見しています。ホキ2200の管理局表記が「南」ではなく「東」なのですね。あのクリーム色の車両は目立つので現在見れないのが残念です。この駅でしたら一日中見ていても飽きないでしょうね。キリンビール車は、小中学校が武蔵野線沿線でしたのでちょくちょく目撃しました。塩トキというのがあったんですね、勉強になりました。ク5000も見ましたが、最初のうちは赤1色の塗装でしたがトリコロール色になったことを鮮明に覚えています。自動車を積んでいる列車を見たことがありませんでした。ブラタモリでも取り上げられたのですね、アーカイブを探してみます。

2013年2月6日 at 18:50

いつもコメントを有難うございます.なるほど「東」本牧操駅常備になってますね.見逃しました!JR化で東京圏運行本部になり,96年に横浜支社が分離されるまでの短い間の表記だったのでしょう.ホキは2000年頃まで活躍したらしいので,もしかしたら「横」の時代があったかもしれませんね.キリンホキを武蔵野線で見かけたとのこと.生麦は近すぎると思っていましたので,茨城の取手工場あたりに運んでいたのかな?ご指摘と情報有難うございました.