1987(昭和62)年8月7日に日本工学会主催の見学会があり,東京駅の京葉線地下駅と秋葉原-上野駅間の東北・上越新幹線のトンネル工事現場を見学する機会がありました.現在はどちらも電車が行きかう重要路線として立派に活躍中ですが,ここでは電車の通る以前,27年前の工事の様子を紹介します.

京葉線東京地下駅

鍛治屋橋側の立坑を降りると,地下駅の建設現場が広がり,鉄骨とコンクリートの世界.ここをしばし見学の後,シールドの切端へと向かいました.

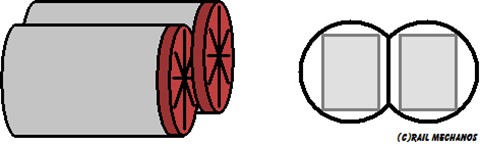

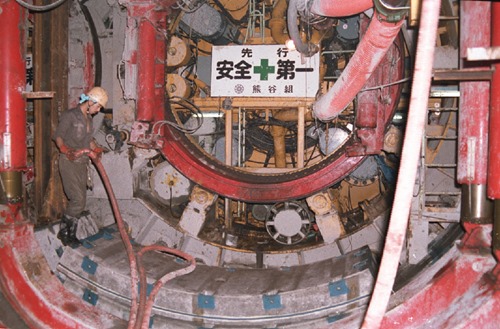

東京駅駅地下から都営・浅草線宝町駅ちょっと先までは「京橋トンネル」と呼ばれるマルチフェースシールド(MF:Multi circular Face )区間です.下図のように,2つのシールド面を前後にずらしたマシンにより繭型形状のトンネルを堀削し,上下方向の土工量を少なくしたもので,このトンネルが世界最初の実用例とのことです.

今にして思えば,よく工事中の切端に多数の見学者を入れてくれたものです.よほど安全性に自信があったのでしょう.何はともあれ巨大なシールドマシンに圧倒された現場でした.

上野地下駅

東京地下駅の見学を終わった後,秋葉原の貨物駅跡に移動し,ここから東北・上越新幹線の工事現場へと向かいました.昔の秋葉原貨物駅はかなり高い高架上の駅で,他の地平式貨物駅とは異なる独特の雰囲気がありました.

秋葉原北トンネルの箱型トンネル内天井のアンダーピニング構造.既存の丸杭を支えてカットした構造がよく見えます.さらにその上で杭を支える重層構造も分かります.既存地下構造物とのとりあいが複雑な部分で,大成建設の担当.

この先,いったん地上に出て上野地下駅の工事現場に向かったと思われるのですが,実際どこを通っていったのかよく覚えていません.

さて見学後しばらくたった90年1月22日,御徒町駅の北口近くで陥没・噴気事故が発生し,車3台とバイク1台が地下に飲み込まれました.それがこの圧気シールドトンネルの工事現場と知ってビックリ.後日の調査によれば,元請が下請への発注額を縮小したため,軟弱地盤硬化用の薬液注入に手抜きが行われたのが原因ということでした.やはり「安かろう,悪かろう」はどこの世界でも必定のようですね.

参考サイト

1)未来へのレポート:http://mirai-report.com/

2)Wiki:第一上野トンネル

3)日本建設機械施工協会:http://www.jcmanet.or.jp/

(おわり)

2017年3月30日 at 23:36

こんばんは。

普通では見られない建設現場の光景、大変興味深く拝見させて頂きました。

どちらのトンネルも今では頻繁に列車の行き交う、大動脈となっていますが、建設中には様々な困難もあったのだろうと思います。地下にも入り組んで既存の構造物があると思いますし、地盤も様々、完成してから相当の長期間、安定して使える長寿命の構造物を建設するのは難しいことなのだろうと想像しています。

以前に、地下水位の上昇の影響で、上野駅の新幹線ホーム下に錘を置いたとの記事を見た記憶があります。水の中に空気の入ったチューブが入っているような状態なのだろうと思いますが、地下にも環境の変化が起きうることを知りました。

建設中の様子は、まるで新しい世界ができていくように見えて、お写真を通じても、無機質な風景の中に何かができあがってゆく期待のようなものを感じました。

風旅記: http://kazetabiki.blog41.fc2.com/

2017年3月31日 at 22:56

風旅記様

こんばんは.コメント有難うございます.

東北新幹線のTN接続部は,秋葉原の京浜東北線南行ホームからヨドバシを見据えたあたりになりますね.

秋葉原に行く折に,ホームから新幹線の行きかう線路を見て,昔アソコを歩いたんだなとチョット感慨深いです.

ご指摘通り,地下水くみ上げの制限で環境的には良くなったので,

地下構造物が浮力で上昇するという副作用が出てきたみたいですね.

今後の長期的な対応に,土木屋さんの活躍が期待される分野でしょう.

さて実は.現在工事中の渋谷駅地下の工事現場も見学してきたのですが,

109関係者にブログ掲載不可とクギを刺されているので,現地完成後まで当分お預けです.

日を見て,いずれ掲載したいと思ってます.

また,よろしくです.