ヨークはロンドンから300kmほどで,Intercityでは2時間ほどで着きます.前日購入した指定席に向かいますが,日本のように号車ごとに指定/自由席に分かれているわけではなく,座席の背もたれの上に指定券と同じような紙片が差してありました.

キングズクロス駅を出て郊外に至ると沿線はなだらかな丘陵が続き,家屋のの密集した日本と異なる趣.さらに牧草地や発電所の放熱塔が時折みられるのみで,新幹線のように別線を敷かずとも高速走行に適した線形と納得です.車両の乗り心地は問題ありませんでしたが,Mark3形客車は気密性が皆無で,200km/hでトンネルに突っ込む度にひどい耳ツンに悩まされました."イギリス人はこんなで平気なんかい・・・"と周りを観察すると,皆口パクで耳抜きをしている様子.改めて新幹線の優秀さ・芸の細かさを見直しました.

ヨーク鉄博

正式名称は国立鉄道博物館.’75年に開業したばかりで当時はまだ新しい感じでしたね.現在は0系新幹線も展示されていますが,この時のお目当てはブルーの流線形SLマラード号.

まずはグレートホールのマラードにまっしぐら・・・ということで撮影に向かったものの,人が多いのとSL自身が大きすぎてうまくフレームに収まらず,やむなく転車台の反対側から撮影.こののちしっかり触ってきました.

鉄道発祥の地にふさわしく,世界初のガーラット式「K1形」が綺麗にレストアされて「シキ」上に展示されていました.1909年製,豪・タスマニア島鉄道用で,610mmゲージ.ナローでB-Bの向かい合わせのシリンダ配置をしばし観察.

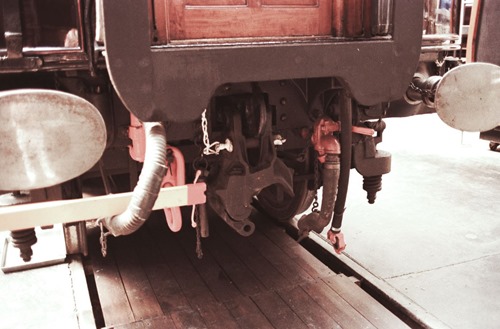

貨車の展示と給水スポートです.一番近いのは「ト」ではなく,Shell石油の角型タンク車でリベットだらけ.形態的には「ミ」ですかねぇ.次車はトロッコを大きくしたような「ト」で,木造なので鉱石ではなく農産物用でしょう.

グレートホールの外側にポツンと置かれていたAPT-Eの先頭車.’72年に登場したアルミ連接車体・振子式ガスタービン車で,国鉄のキハ391と同年配.軍需産業を鉄道に転向させようという政治的な思惑もあったようですが,結局試作のみで終わりました.

博物館横の側線はヨーク駅の留置線のようになっており,DLが留置されていました.

"Deltic"はネイピア・デルティック・エンジンにちなんでいますが,独特のシリンダ配置を持ったデーゼルエンジンです(→機構はこちら;Wiki).もともとは軍用・小型高出力が特徴で,V型3つの組合せまたは星形エンジンの変形版でしょうが,よくもまあこんな複雑な機構を考えて実用化したものです.BRではClass55と23で採用.

ヨーク駅

鉄博に隣接しカーブのあるホームが特徴の駅で,帰路のIntercityを待つ間,さまざまの車両が撮影できました.

入線してきたベッドフォード行.英国DCは電気式で,日本と同様キハ,キロ,キクハなど多様です.右側のE51549はClas 111の1エンジン2等車ですが,似たような顔なので車番がわからないと特定困難!

上の車両の運転台.マスコン,ブレーキ,表示灯などが見えます.BRは寛大で,子供が運転台に出入りして写真撮っていても,何の注意もしてませんでした.といって勝手に踏み込んでよいものやら分からず,ドア外からのショットです.

ベッドフォード行の発車動画(25秒).

ベッドフォード行が出た後,Class 08(電気式,ロッド駆動,350HP)が客車を据え付けに来ました.トラ塗装のC型ロッドDLで,"骨董品!"と思いましたね.国鉄のDD13といったところですが,電気式.機関車トーマスの"ディーゼル"のモデルです.

ヨーク駅列車発着の様子.貨物列車の発車,Class55の到着,Class 08の入換,550?は"The Royal Northumberland Fusiliers"の赤プレート付です(96秒).

帰りのIntercity125の到着動画(37秒).幕板部の黄色帯は1等車,赤はビュッフェです.

ドンカスター駅の通過シーンです.British Ropesの工場に続き,国鉄のドンカスター工場,石炭ヤードと続きます.現在,Hitachi Railのメンテ工場があるものこのあたりです(38秒).

この後は,ビュッフェでShandyを買い飲みながら帰ってきました.ビールのジンジャエール割りで実に美味かったです.

3)パリ に続く

コメントを残す