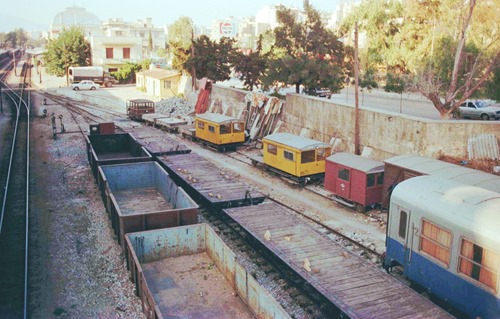

本撮影行の最終訪問地はギリシャです.当然ながら街中は見渡す限りギリシャ文字!数学や物理の教科書のようで,目がクラクラでした.ただ同行者に賢い人がいて,∑/σ→S,Λ/λ→L,Γ/γ→Gなどに置き換えるとなんとなく読めてしまうということを教わり感心しました.現在のアテネ駅は小綺麗に整備されているようですが,当時はローカルムードの漂う支線駅の趣き.真夏の西日炎天下での撮影です(撮影日:1981.8.7).

台車は珍しいMünchen-Kasselタイプ.軸梁構造ですがリンクは短く,軸バネが水平についているのが特徴.H形鋼を多用し軽量のため,食堂車や寝台車などの重量級車両で使用.まあ郵便車もオユ~マユで重いですからね.

出発待ちしていた貨物列車はA172(171形;B-B,920kW, 1972年~, ルーマニアFaur社製)が牽引.写真を撮っていると機関士さんに声をかけられましたが,ギリシャ語なのでなんともわからず,笑顔で返答.

重連の回送列車が客車2両を牽いてきました.先頭の緑のDLは車番不明なもののA201形(B-B, 96km/h, 760kW, 1962年~, 米Alco社製),次位は赤のA461(A451形;C-C, 1990kW, 1972年~, カナダMLW; Montreal Locomotive Works製).

同上列車発車の8mmフィルム動画です(60秒).

しばらくすると南からDC列車がやってきました.たまたま交換列車もあり,双方の列車からのバカンス客でにわかに駅が賑やかになりました.

前半の丸窓部分が機関室のDC,AA6461形(839kW, 1976年, ハンガリーGanz社製).もとは4両でしたが近郊用に3両に短縮.前照灯上の2連タイフォンがトラックのよう.台車の青い箱は砂箱でしょう.

帰路

7か国の一筆書きで長いようだった撮影行も,振り返るとあっと言う間に終わってしまいました.外国型を身近に観察した機会として,38年たった今でも強烈に記憶に残っています.別カメのスナップもあったのですが,例によってカビネガと化してしまい,これが精いっぱいなのが残念です.欧州の鉄道もその後ずいぶん進化して新しいシステムになっているようですね.いつかこの目で実際に確かめてみたいものです.

さて往路は当時最短の「アンカレジ」経由でしたが,復路は日航DC8の「南回り」で帰ってきました.これは東海道線の大垣発344Mみたいなもので,アテネ→クウェート→カラチ→バンコクとチマチマと降りては燃料補給を行い,成田に着くまで20時間ぐらいかかったでしょうか.おまけに高温多湿のカラチでヘビーな機体整備が入り6時間も遅れ,成田到着は深夜となり,すっかり疲れ切ってしまいました.この航路はとっくに廃止されましたが,まあこれもgood(bad?) old memoryと言えるでしょう.

10回続いた撮影行記事も今回で終わりです.長々とご覧いただき,有難うございました.

本シリーズ終わり=====

コメントを残す