チューリヒから南下し,列車名の「ゴッタルド」峠を超えると,ミラノ中央駅まで130km程です.イタリアに入ると,地形や風情がなんとなく日本的で親近感が持てました.フィレンツェで一泊後,国内急行列車でローマ・テルミニ駅に向かいました.

ミラノ中央駅

イタリア北部要衝の大駅ですが,第一印象は「茶色!」.車両が国鉄の旧型電機/国電のような茶一色なのと,線路もバラストというより土に埋まった感じで,たぶん鉄錆まみれだったでしょうね.それと投げ捨てられているゴミの多さにもちょっとびっくりでした(撮影日:1981.8.1).

古参凸型電機の2ショット.奥はE428(2B-B2, 2520kWh, 100km/h, 1934年製).手前は急行用E626(B-B-B, 1850kW, 95km/h, 1927-39年製).貨物列車を牽いてホームに乗り入れてますが,頭端型旅客駅に乗り入れる必然性が今一つ?両機とも端梁とパンタが赤く,国鉄のぶどう色2号より若干白い茶色.

FS(伊国鉄)は連節機関車がお好きなようで,旧型のE636(B-B-B, 2100kWh, 120km/h, 1940–62年製)が居ました.ホームのバイクはモトトレインでしょうか?手前の丸っこい電車は郊外電車のALe801(872kWh, 140km/h, 1976年)で,連結幌はどんなふうになってるんでしょうかねぇ?バッファ周りとパンタが,やはり赤いです.

構内のレストランで昼食をとっているうちに,名物のETR3000:セッテベロが来た~っ!元祖ロマンスカーですね.展望室の緑白ストライプのカーテンがイタリア的でお洒落.こちらも是非乗りたかったんですが,見るだけで実に残念!

テルミニ駅まで

フィレンツェ駅からは,国内急行でテルミニ駅に向かいました.駅を出発すると,ホームに入れず本線上で渋滞する列車に遭遇(撮影日1981.8.3).

近郊用低床車(Carrozza vicinale a piano ribassato)と呼ばれるPPトレイン用客車で,中央寄り2つのドアに合わせて床が低くなっています.1965,71年製で120-140km/h.

テルミニ駅一つ手前のティブルティーナ駅からは,かつての品川-田町間のように電車区/機関区が現れ,にぎやかになります.駅や本線上に待機中の車両を車窓からスナップしました.

テルミニ駅

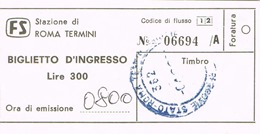

文字通りローマの終着駅で頭端式ホームの大きな駅です.撮影のため入場券を買おうとしますが,自動販売機は無く有人窓口のみ.はて「入場券は伊語で何て言うんだ?」と困っていると,美術館/博物館等の入場券売場で見た”Biglietto d’ingresso”という表示があったので,ままよ「ビグリエット ディングレッソ プレーゴ」というと通じました.ローマ字読みが本当にローマで通じることにえらく感動!

文字通りローマの終着駅で頭端式ホームの大きな駅です.撮影のため入場券を買おうとしますが,自動販売機は無く有人窓口のみ.はて「入場券は伊語で何て言うんだ?」と困っていると,美術館/博物館等の入場券売場で見た”Biglietto d’ingresso”という表示があったので,ままよ「ビグリエット ディングレッソ プレーゴ」というと通じました.ローマ字読みが本当にローマで通じることにえらく感動!

※正しくは「ビゲット ディングレッソ」.

1981年から始まった新シャトル色(livrea navetta)の近郊用低床車の先頭に立つE646-060.隣では入換用DL;225形(260PS,30km/h,1951年~)が客車を据付けに来ました.

FSの新型高速機には運転席下に機関車のワンポイントがありました.今だったらロゴというでしょうが,当時はロゴという言葉は未だ一般的でなく,アパレル製品の胸についていたワンポイント刺繍(ラコステとか)みたいだったのでそう呼んでました.E444は”Tartaruga”:亀,それも「空飛ぶ亀」で,鈍足の亀が空を飛ぶという意表を突くもので,イタリア人のユーモアセンスに感心しましたね.これがJR貨物ELの側面に金太郎やブルーサンダーが取り入れられたルーツかなぁ.

E656牽引の客レ,出発のビデオです(112秒).

テルミニ駅にはホーム横に有人の手荷物預り所があり,また客車のバッテリ交換作業なども行われており,当時国鉄で失われつつあった施設や作業を垣間見ることができました.このあたりにも日本的な情緒を感じたところです.

謎のステンレスカー

フィレンツェからテルミニに向かう途中の駅で,車中から撮影した2連のステンレス電車です.後ろの車にパンタがあるのでクモハ,前はクハ相当でしょうが両運転台で中央出入口という特殊配置.サボらしきものには「LFI」とあるのみ.FSにこのようなステンレスカーは存在せず私鉄のようにも思うのですが,正確な撮影場所が分からず手掛かりがありません.

調べるうちにカラブロ-ルカネ鉄道M1C80形に造作が似ていることが分かりました.これは,ピアッジオ社(スクーターのベスパのブランドを持つ)が米Budd社のスポット溶接技術を導入して,1937年に製作したステンレスカーです(1970年代廃車).前面形状と窓配置は異なるものの,コルゲート側板の組み合わせ処理,窓の形と窓間上部の金具(?)などがそっくりです.後年の改造車というには形態・年代的にも苦しく,電車バージョンがあったのですかねぇ?同社は博物館/webサイトも開設していて技術史に熱心なのですが,さすがに記述はありません.何とも気になる車両です.

参考写真はこちら(伊語;下部に写真有り)→ M2DE50形

10)アテネ に続く

コメントを残す