函館市電は交通局と水道局が2011年に合併して企業局となりましたが,市電であることに変わりはありません.新車の導入も定期的に行われており,新旧の車両を乗り比べてみることもできます.今回は台風一過の青空を走行するシーンと,地震当日の車両のいない軌道のレポです.

駒場車庫前

路線東端近くに位置し,本線からT字型に2か所の引込線があります.運転士さんが交代するのも,この停留所です.9/6は台風一過の青空が広がる良い天気.

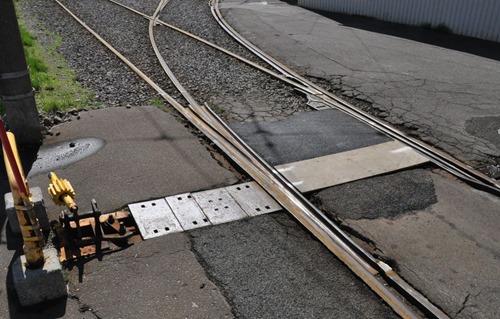

車庫内で使われているポイントはカーブ内側のトングレールのみ動かすタイプで,外側は単なるフランジウェー.黄色いポイントレバーの錘が,モーターピニオンギアの転用で,車庫内のポイントはどこも同じ構造でした.

湯の川停留所

さて震災当日9/6は,函館駅前から十字街経由で函館ドック→函館山沿いに谷地頭→住吉漁港・十字街経由で函館駅前へ.前日の湯川方面への乗車を含め,市電の全ルートを踏破しました.

十字街交差点の様子です.停電で信号機が消えており,ヘルメット被ったお巡りさん2人で交通整理してました.右側にはセブンイレブンがあり,バッテリバックアップのレジが動いていて,水やスナックを買い足すことができました.有難い!

十字街交差点に保存されている操車塔(ポイント切替詰所).子供のころ,横浜市電の南区通町交差点にもありました.形状はこれより角張っていて,六角か八角だったと思いますが,当時でも使われていませんでしたね.

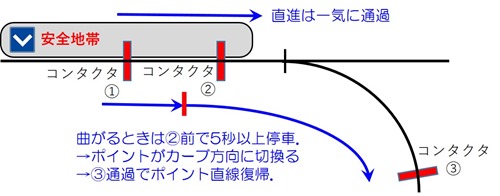

ここでチョット,路面電車のポイント切替の話.昔は上記の操車塔で係員が目視で切り替えてましたが,あまりに効率が悪いということで自動化されました.これが架線に振り子式のスイッチ(トロリーコンタクタ)を取付けたシステムで,大阪市電でS.25年頃に発明され,全国に普及した仕掛けです.タイマー付リレーを組み合わせた巧みなシーケンサで,当時としては画期的な技術でした.

トロリーコンタクタを用いたポイントの自動切換原理図.直進では①②を連続してスイッチングしますが,曲がるときは②前で一旦停止の時間差トリガ.これによりポイントが切換り,③通過で直進に戻ります.でも直進時に②前で車に割り込まれ,5秒たったら切換ってしまいますよね.万一に備え,ホーム末端にリセットスイッチ(③の代わり)もあったのでしょう.

函館ドッグ前

この後,函館山沿いに谷地頭方面に歩きました.途中で地元のオバサンからから「ケータイのアンテナが立たなくなったが故障か」と聞かれたり,函館公園では地震にめげず遠足を強行中の小学生を乗せた観光バスを見かけたりと,珍しい体験をしました.

谷地頭

トングレール接続部が綺麗なポイントで,丸いピボットが無いなぁと思ってよく観察すると・・・.転換ロッド蓋の部分に「Hanning & Kahl」の銘がありました.調べてみると,ドイツ・エルリングハウゼン市在のメーカーで,1898年創立,ブレーキとポイントマシンが主要製品.またホーム埋込タイプのLEDライン照明の発明者でもあるとのことです,

同社カタログ「Point Setting Systems」より引用画像.ポイントマシンが線路間に埋め込まれたタイプで,レール横にある通常の在来型のゴツイ形式とは異なるコンパクトな構造.でも谷地頭のはおそらくスプリングポイントで,動力はないでしょうね.

車両アラカルト

せっかくなので,台風小雨夜の市電動画2本です.

8001号の5系統・函館ドッグ行.おでこ表示が変わります(25秒).

8005号の5系統・函館ドック行と9603号・湯の川行@市役所前付近(37秒).

720号.ほぼ筆者と同年配の’61年新潟鉄工製.千秋庵総本家のバター煎餅「山親爺」のラッピング車.駅前で乗車したとたん,木製床の匂いで昔の記憶がよみがえりました.コンプレッサのウ~~トントントン起動音,台車のガラガラ走行音も子供のころの横浜市電みたいで,気分は半世紀前にタイムスリップ.とにかく懐かしかった!駒場車庫前にて.

8008号の車内と運転席付近の様子.

ラックルの運転台と連接部分の様子です.今風のすっきりしたデザインで,乗り心地もなかなか快適でした.

函館市電はSuica/PASMOなどの交通系ICカードが使えて,JR北海道よりも進化してました.ただし3回以上乗るなら,1日乗車券¥600のほうがお得です.市民の足として,末永く活躍してほしいものです.

3)小樽駅 に続く

コメントを残す