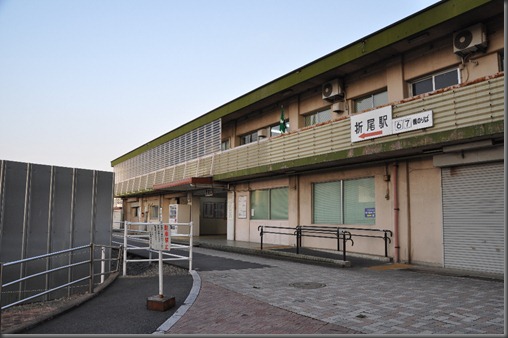

鹿児島本線・折尾駅は歴史のある駅舎や複雑な駅構造で有名ですが,北九州市の連続立体事業の対象で近々取り壊される予定です.出張の合間に同駅を訪問する機会を得ましたので,現況のルポです(訪問日2012年9月13日).

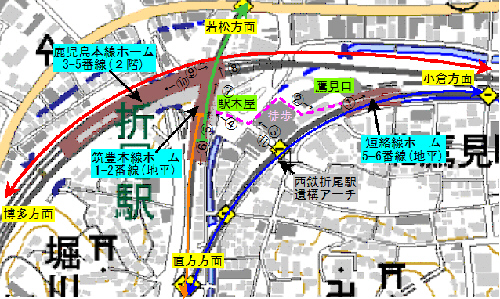

駅構造は筑豊本線(1階)と鹿児島本線(2階)のクロス形状が基本ですが,それぞれの由来が筑豊興業鉄道,九州鉄道と異なるため,綺麗な十字クロスでなく,カーブしたホームの始点同士がオフセットクロスする独特の構造です(共用駅は明治28(1895)年設置).さらに筑豊本線から黒崎方面へ短絡線が設けられ,ここにも離島構造のホームがあるため,いっそう複雑な構成となっています.これを現在の列車運行形態から見ると,小倉方面から博多/直方方面へのY型分岐+若松線の始発駅と考えたほうが分かりやすいでしょう.

⑤1番線に到着した若松線キハ47-1052+キハ47-8120のペア.若松線は複線未電化でDCの天下です.木造軸組み構造のホーム屋根は,東急池上線などでも見られるので,なんとなく親近感がありました.このホームの土台は御影石製とのことです.

⑧煉瓦製橋脚を抜ける重厚な印象の通路で,鹿児島本線の2階ホームに向かう.1枚上の写真を撮るとき,シャッターを切るまで前を歩いているみなさんが待っていてくれました.折尾のみなさん,特に女子高生諸君の暖かい心遣いに感謝!

⑩鹿児島本線の2階ホームから大牟田行の811系が発車したところです.ホーム土台は煉瓦,ブロック,コンクリートなどが重層し,年月の重みが感じられます.屋根を支えるレールの柱も年代モノがあるとのことでしたが,時間切れで調べられず残念でした.

さて折尾駅にはもう一つ,大正3(1914)年製の西鉄折尾駅跡という煉瓦製の遺構があります.短絡線の駅前踏切横に位置しており,大きな3連構造のアーチが大変目立ちます.一番奥が車道として使用されており,再開発時も保存の計画があるようです.

⑪西鉄折尾駅の遺構.一番奥の車道の天井は独特の煉瓦積み手法「ねじりまんぽ」で有名ですが,手前2本は普通の積み方です.「ねじりまんぽ」はポータル端面がトンネル方向と直交していない場合に用いられますが,ここではなぜわざわざ1本だけ難しい積み方にしたのか謎です.

北九州市の立体化計画によれば,駅周辺9か所の踏切解消と乗換の利便性向上が期待されます.土地の買収などで手間取っているようですが,鉄道・建築遺構等も合わせて魅力ある新たな折尾駅になるといいですね.

(終わり)